জন্ম শতবর্ষে অমলকান্তি রোদ্দুর

‘অনেকে মনে করেন যে, কবিতা একটি অপার্থিব দিব্য, বস্তু, এবং তাকে আয়ত্ত করবার জন্যে, মুনি-ঋষিদের মতো নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে কিংবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে হয়, আমি তা মনে করি না। আমার বিশ্বাস, জাতে যদিও একটু আলাদা, তবু কবিতাও আসলে সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই তার বিস্তর উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আছে, এবং ইসকুল খুলে, ক্লাস নিয়ে, রুটিনমাফিক আমরা যেভাবে ইতিহাস কি ধারাপাত কি অঙ্ক শেখাই, ঠিক তেমনি করেই কবিতা লেখার কায়দাগুলোও শিখিয়ে দেওয়া যায়।’—বিস্ময়কর ভাবে তাঁর কবিতার মতো সহজ ও সরলতায় কবিতার দর্শন ও কবিতা লেখার পদ্ধতির শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিয়েছিলেন যিনি তিনি জন্ম শতবর্ষে দাঁড়িয়ে। লেখা যে শেখার জিনিস, এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর মতো করে কেউ আমাদের ধরিয়ে দেননি। অবাক করা বিষয় এই কবিতা শিক্ষায় কোথাও তিনি গুরুমশাইটি নন, বরং একজন বন্ধু। কবিকঙ্কণ ছদ্মনামে একদা কবিতার ক্লাস খুলেছিলেন। পরে যখন সেই ধারাবাহিকটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়, মনে হয় সমস্ত কবির প্রথম পাঠ হয়ে দাঁড়ায় কবিতার ক্লাস বইটি।

জন্ম শতবর্ষের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্য ভান্ডারের দিকে নজর ফেরালে দেখা যায় তাঁর কবিতা জুড়ে অতি সাধারণ মুখের কথা। তাঁর কবিতার ভাষা সাধারণের মুখের ভাষা, সেখানে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে কালে কালে গদ্যের পদপংক্তি আশ্চর্যরকমভাবে বাঁক নিল পদ্যের বিস্তারে, দর্শনের ছোঁয়া নিয়ে তা হয়ে উঠল আলোকিত খোলা জানালা। এই দর্শন থেকেই তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন গৃহহীন ফুটপাথবাসী কালো আদুড় গায়ের শিশুর মধ্যে ঈশ্বরের দূত যীশুকে। যার মধ্যে রয়েছে ভোগবাদের পিছনে ছুটে চলা উদ্ধতগতিকে স্তব্ধ করে দেবার অদম্য ক্ষমতা। বিস্মৃতির এই সময়ে দাঁড়িয়ে হরণপ্রত্যাশী, তেমনি আবার সংযোগসাধক খুঁজে পাওয়া দুস্কর। মানুষের কথা, ব্যাপ্ত জীবনের কথা, আবিল জীবনের কথা সহজ করে বলতে পারাটা সহজের সাধনা। যে সাধনায় সাধক ও কবি এক হয়ে যান। কবিতা লেখার জন্য হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করার দরকার নেই,কবিতা লিখতে লিখতেই আসলে সাধক হয়ে ওঠা যায়। তাই তো অমলকান্তিকে নিয়ে তাঁর সগৌরবকথন—

আমরা কেউ মাস্টার

হতে চেয়েছিলাম,

কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।

অমলকান্তি সে সব কিছু

হতে চায়নি

সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

[অমলকান্তি]

‘অমলকান্তি’ একটি অমর চরিত্র। “অমলকান্তি” হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা অপরিপূর্ণ কিছু আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। “অমলকান্তি” গতানুগতিক জীবনের বিপরীত ধারায় চলার স্বপ্ন দেখা মানুষের প্রতীক। জন্মসূত্রেই পরিবার,সমাজ ও কাল একটি ধারণা প্রতিটি মানুষের ভেতর রোপন করে চলছে, সেই ধারায় মানুষ তার যাপিত জীবনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় ব্যবসায়ী কিংবা এমন কোন পেশায় নিজেকে দেখতে চায় যেখানে গোটা জীবন অর্থের সঙ্গে নামযশে ভরপুর থাকবে। আপাত ‘নিরর্থক’ জীবন কেউ চায় না। সেই সমাজ ও কালকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা কিংবা প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌঁড়ের প্রথা ভেঙ্গে একজন অমলকান্তি কেবল রোদ্দুরই হতে চাইল! অমলকান্তি রোদ্দুর হতে না পেরে শেষপর্যন্ত হয়েছে অন্ধকার ছাপাখানার কর্মী। পেয়েছে কায়ক্লেশের জীবন। অন্যদিকে তার বন্ধুরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও একেকজন কিছু একটা অবশ্যই হয়েছে। স্বপ্নের কাছাকাছি, কতটুকু কী হয়েছে নিজেরাই জানে। তবে পেশাগত জীবন উল্টোমুখী হলেও স্বপ্ন এবং বাস্তবতার বড় কোনো হেরফের হয় না; যদি না সেখানে অমলকান্তির মতো ‘বড় লক্ষ্য’ না থাকে! এমন সরল অথচ ব্যতিক্রম চিত্র যিনি দেখাতে পারেন তিনি যে কত বড় কবি ও চিন্তাবিদ তা লিখে বা বলে বোঝানোর দরকার নেই। আর, হয়তো সেই কারণেই তাঁর কবিতার বইয়ের নাম দেন ‘নীরক্ত করবী’, ‘উলঙ্গ রাজা’ কিংবা ‘অন্ধকার বারান্দা’। ‘‘কোনও কোনও ঘটনায় ক্রুদ্ধ না হলে লিখতেই পারি না’’ এমন সহজ স্বীকারোক্তি কিংবা ‘‘আর না, মানুষ আর না’’ কথনের পরেও সাবলীল, ‘‘ওটা আসলে অভিমানের কথা। মানুষকে বড় ভালবাসি।’’

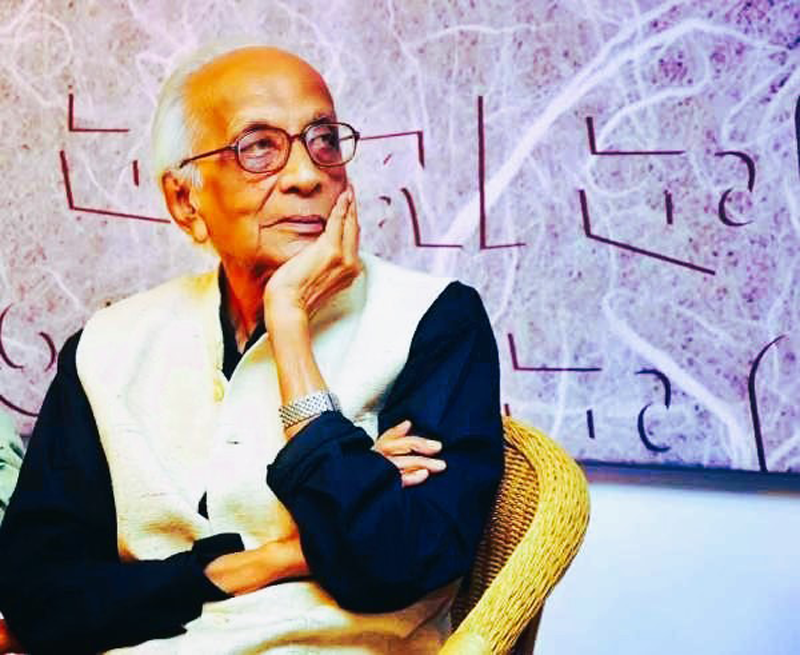

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী © ছবি: শিমুল সালাহ্উদ্দিন

অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিকতাপন্থি। অলংকার বাহুল্য কবিতাকে করে তোলে কৃত্রিম। ভাবের সঙ্গে তখন আর তার কোনো সংগতি থাকে না। ফলে গোটা আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে ওঠে। এই সত্য তাঁর জানা। তাই কবিতায় অলংকার যাতে ভার না হয়ে ওঠে সে-ব্যাপারে তিনি সদাসতর্ক। কিন্তু তাই বলে তিনি অলংকার থেকে সরে আসেননি বরং অলংকার ও ভাবকে এক করে দিয়েছেন।

তাঁর লেখার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক অবশ্যই চিত্রকল্প। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প বলে দেয় শব্দের পর শব্দ গেঁথে চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তিনি কতটা সিদ্ধপুরুষ। চিত্রকল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের রং চোখে পড়বেই। চিরচেনা চিত্রকল্প যেমন আছে, তেমনি এমন ধরনের চিত্রকল্প, যেগুলো দৃশ্যের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গভীরতম তলদেশ ছুঁয়ে যায় অনায়াসে, স্বতঃস্ফূর্ততায়। তাঁর কবিতায় এসেছে,আকাশের ইমেজারি,এসেছে চাঁদ, সূর্যের চিত্রকল্প। যা তাঁর দেখার চোখ কতটা গভীরে তা বলে দেয়।

১ || আকাশের চিত্রকল্প:

মাথার উপরে আকাশ আজও

বৈদূর্যমণির মতো জ্বলজ্বল করছে।

কালবৈশাখী: উলঙ্গ রাজা

২ || চাঁদের চিত্রকল্প:

প্রান্তরের নদীটির বুকে

প্রেতে পাওয়া হাসি নিয়ে ধীরে ধীরে—

মরে গেল চাঁদ।

চাঁদ: কবিতাসমগ্র-৪

৩ || সূর্যের চিত্রকল্প:

ঝক্ঝকে রুপো রঙের মস্ত একটা কইমাছের মতো

লাফিয়ে উঠবেন সূর্যদেব।

রূপকাহিনী: রূপকাহিনী

তাঁর কবিতা সুসংহত, এলায়িত নয়। বিষয়কেন্দ্রিকতা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতায় শব্দবিন্যাস, তাঁর কাছে একটি সুদক্ষ কৌশল। একটি আপাত শান্ত কবিতার নিরুপদ্রব পরিবেশে অপ্রত্যাশিত কিছু শব্দ গেঁথে দিয়ে কবি যেন আচমকা কশাঘাত করেন পাঠকের মস্তিষ্কে।শব্দ নির্বাচনেই শুধু কবি দুর্লভ মুনশিয়ানার পরিচয় রেখেছেন এমন নয়, পদবিন্যাসেও রেখেছেন নিজস্বতার স্বাক্ষর। বাংলা ব্যাকরণের প্রচলিত পদবিন্যাসরীতি প্রয়োজনে নস্যাৎ করেছেন। ফলে বাক্য প্রমুখিত হয়েছে। ধ্বনিস্পন্দে বাক্য উঠেছে দুলে। বক্তব্য পেয়েছে তার প্রার্থিত তাৎপর্য!

ছন্দ তো বটেই, গদ্য ছন্দেও কবি অনবদ্য কুশলী। এই কুশলতার জন্য তাঁর ব্যবহৃত ‘আটপৌরে কথাগুলোও তখন আশ্চর্য এক রহস্যের ছোঁয়ায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।’ যেমন—‘উলঙ্গ রাজা’, ‘অমলকান্তি’, ‘অন্ধের সমাজে একা’ ইত্যাদি।

ইতিহাস-চেতনাও তাঁর কবিতায় সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ‘তৈমুর’ কবিতায় তিনি লিখছেন, ‘রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বার প্রাসাদে কুটিরে/ নির্জন বীভৎস শান্তি।’ কবিতাটির শুরুতেই মৃত্যুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধ্বংসপথযাত্রী এক শান্ত নগরীর ছবি ফুটে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। কিন্তু কবির কাজ তো ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া নয়, তার জন্য তো রয়েছে ইতিহাসগ্রন্থ। সেই ধ্বংসের যন্ত্রণাটুকু সাধারণ মানুষের ভেতর চাড়িয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব কবির কাঁধে। আর তাই নগরীর শান্ত পরিবেশের বিধ্বস্ততা বোঝাতে ‘শান্তি’ শব্দের বিশেষণস্বরূপ তিনি প্রয়োগ করলেন ‘বীভৎস’ শব্দটি। এই শব্দটিই নগরীর আপাত শান্ত পরিবেশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা পৈশাচিক ইতিহাসের ইঙ্গিত বহন করছে। কিংবা তিনি তৈমুরকে মৃত্যুর সূচক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কবিতার শেষ পঙ্ক্তিতে তিনি লিখছেন, ‘… ভয়বিহবল মনের সমস্ত কপাট বন্ধ, এসে পড়ে কখন তৈমুর।’ সমকালীন যাপনের খণ্ড খণ্ড সমস্যা থেকে শুরু করে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যাধি, কোনোকিছুই তাঁর নজর এড়ায়নি। তবে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ, তাঁর কবিতাকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস রেখেছিলেন প্রেমে। হয়তো সেই প্রেমের পরিণতি সর্বদা সুখকর নয়। হয়তো সত্যপ্রেমের সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই পরিশুদ্ধ হয় মানবজন্ম। সেই যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে পুড়তেই আত্মশুদ্ধি ঘটে মানুষের।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা লিখতে লিখতে মনে পড়ে তিনি আজ ও বেঁচে থাকলে শতবর্ষী হতেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জীবন শুরু হয়েছিল আর পাঁচটা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের ঘেরাটোপেই। ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে তাঁর জন্ম। নীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘... সেখান থেকে সব চেয়ে কাছের রেল-ইস্টিশানটিও ছিল চব্বিশ মাইল দূরে।... বাড়ির সংখ্যা বিশ থেকে বাইশের মধ্যে। পাকা বাড়ি কুল্যে একটি। তাও দোতলা নয়, একতলা।...’’ এমন এক পরিবেশই হয়তো সে দিন প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর কবিতার এই দুই সত্তাকে রোপণ করে দিয়েছিল তাঁর মধ্যে। পরে এক সময় বলেছিলেন, ‘‘যেমন বিশ্বপ্রকৃতি, তেমনি মানবপ্রকৃতি। এ-দুয়ের যোগসম্পর্ক এতই নিবিড় যে, একটায় যখন আস্থা হারাই, তখন অন্যটাতেও আস্থা থাকে না।’’

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বাংলা কবিতা তখনো রবীন্দ্রনাথের প্রভা ও প্রভাব থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেছেন রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে, কিন্তু সফল হচ্ছেন না! ক্রমে ঘরে বাইরে বহুমাত্রিক সঙ্কট, আর সেই সঙ্কটের বাতাবরণেই যেন জন্ম হল ত্রিশ-পরবর্তী কবিকুলের। নীরেন্দ্রনাথেরও। তাঁর কলমে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের জন্য প্রত্যক্ষ হুঙ্কার হয়তো ছিল না, কিন্তু ছিল মানুষ, সমাজ ও দেশের জন্য অপরিসীম ভালবাসা। আর এতেই যৌবন পেরনোর আগেই হয়ে উঠলেন খ্যাতিমান, জনপ্রিয়, সাহিত্যের প্রিয় জন। একেবারে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, চার পাশের দেখা-জানা জগৎ, কথা বা কাহিনিতে মানুষকে জড়িয়েই তাঁর কবিতা। অনেকটাই গল্পের প্রকৃতিতে রচিত ‘বাতাসী’, ‘হ্যালো দমদম’, ‘কলকাতার যিশু’, ‘জঙ্গলে এক উন্মাদিনী’, ‘স্বপ্নে দেখা ঘর-দুয়ার’ বা ‘কলঘরে চিলের কান্না’-র মতো অজস্র কবিতা মানুষের মুখে মুখে ফিরে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে আজ ইতিহাস করে দিয়েছে।

শতবর্ষে দাঁড়িয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার দিকে চোখ ফেরালে আসলে কি পাবো আমরা।গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের এই কবির অবস্থান এবং সেই স্মরণে ও বিচারে নিঃসন্দেহে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর দেখাকে অবলোকন করেছেন। তাঁর দীর্ঘজীবনের কাব্যসাধনার নীলনির্জন কাব্যগ্রন্থ দিয়ে শুরু করে ‘অন্ধকার বারান্দা’, ‘নীরক্ত করবী’, ‘নক্ষত্র জয়ের জন্য’, ‘কলকাতার যিশু’, ‘উলঙ্গ রাজা’, ‘খোলা মুঠি’, ‘কবিতার বদলে কবিতা’, ‘আজ সকালে’, ‘পাগলা ঘণ্টি’, ‘ঘর দুয়ার’, ‘সময় বড় কম’, ‘যাবতীয় ভালবাসাবাসি’, ‘ঘুমিয়ে পড়ার আগে’, ‘জঙ্গলে এক উন্মাদিনী’, ‘আয় রঙ্গ’, ‘চল্লিশের দিনগুলি’, ‘সত্য সেলুকাস’, ‘সন্ধ্যাকাশের কবিতা’, ‘অন্য গোপাল’, ‘জলের জেলখানা থেকে’, ‘কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না’, ‘ভালবাসা মন্দবাসা’, ‘মায়াবী বন্ধন’ প্রভৃতি ৩০টির মতো কাব্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। আছে ‘পিতৃপুরুষ’ নামে একটি উপন্যাস এবং ‘প্রথম নায়ক’ শিরোনামে একটি কাব্যনাট্য। বিখ্যাত ‘কবিতার ক্লাস’ এবং ‘কবিতা কী ও কেন’ ছাড়াও ‘কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা’, ‘সমাজ সংসার’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও আমরা এবং অন্যান্য রচনা’ এবং ‘বাংলা লিখবেন, কেন লিখবেন’ এগুলো কবির গদ্যের বই।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী © ছবি: শিমুল সালাহ্উদ্দিন

একাধিক ভ্রমণকাহিনী এবং বেশকিছু রহস্যকাহিনীর জনক তিনি। ছন্দে অসামান্য দক্ষতার অধিকারী এই কবির ১৫টির অধিক ছড়া-কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের পাকিস্তানি আমল ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন ‘আইয়ুবের সঙ্গে’ নামক গদ্যের বইটি। গদ্য-পদ্য-রহস্য মিলিয়ে বেশ কয়েকখণ্ডে বের হয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর রচনাসমগ্র। ‘উলঙ্গ রাজা’ কাব্যের জন্য ১৯৭৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন উল্টোরথ পুরস্কার, তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পেয়েছেন ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মাননা। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর লেখায় চল্লিশের দিনগুলি যেমন আছে, আছে সহজ সরল কিন্তু গভীর মায়াময় প্রাণ ও বোধের জগৎ। তাঁর কবিতা তাঁর মতোই ঋজু, তাঁর মতোই হৃদয়-সারল্য নিয়ে পাঠককে সহায়তা করে কবিতার গভীরে ডুবে যেতে। শব্দে শব্দে আঁকা চালচিত্রটি পরিস্ফুটিত হয় মনোজানালায় এবং একসময় আলো হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিকে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম শতবর্ষে দাঁড়িয়ে বলাই য়ায় বাংলা কবিতার মানুষ যত দিন বাঁচবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতায় ও কবিতা ক্লাসে কেননা মুখে ও মুদ্রণে বাঁচে ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান তার পরম্পরায়। এই দু’ভাবেই বেঁচে থাকবেন তিনি কেননা, নীরেন্দ্রনাথ এমন একজন সাহিত্যিক, যিনি তাঁর কবিতায় বা গদ্যে সর্বত্রই এক নির্মোহ আশাবাদের দাগ রেখে যান, তাঁর কাছে হারিয়ে গিয়েও কিছুই যেন হারায় না। সবকিছুরই দাগ থেকে যায়। সেই আশার আলো ছড়াতে ছড়াতেই তাঁর সৃষ্টির সিন্ধু নিয়ে নীরেন্দ্রনাথ সাধারণের হয়ে উঠেছেন বহুকাল, তাদের হৃদয়ের উত্তাপ থেকে তিনি কখনই হারিয়ে যাবেন না। সেটা তিনিও সবিনয়ে উপলব্ধি করেছিলেন—

কখন যে একদল মানুষ আমাকে ঘিরে ফেলেছে,

তা আমি বুঝতে পারিনি।

হাত ধরে যিনি আমাকে এই হাটের মধ্যে এনে

ছেড়ে দিয়েছিলেন, চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতেই তিনি

জাদুকরের পায়রার মতো

ভ্যানিশ।

বুঝতে পারছিলুম যে, আমারও এখন

সরে পড়া দরকার। কিন্তু

মানুষের বলয়ের বাইরে যেই আমি আমার

পা বাড়িয়েছি অমনি

কেউ একজন বলে উঠল, ‘যাবেন না’।

---

নোট: অমলকান্তি কবিতার শতবর্ষে উপলক্ষে কবিতাটি পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলো।

অমলকান্তি || নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অমলকান্তি আমার বন্ধু,

ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

রোজ দেরি করে ক্লাসে আসতো, পড়া পারত না,

শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে

এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে,

দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।

আমরা কেউ মাষ্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।

অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।

সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!

ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,

জাম আর জামরুলের পাতায়

যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।

আমরা কেউ মাষ্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।

অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।

সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।

মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে;

চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে, তারপর বলে, “উঠি তাহলে।”

আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাদের মধ্যে যে এখন মাষ্টারি করে,

অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত,

যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,

উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হত না।

অথচ, সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া।

অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।

সেই অমলকান্তি রোদ্দুরের কথা ভাবতে-ভাবতে

ভাবতে-ভাবতে

যে একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

আপনার মন্তব্য প্রদান করুন